「あの場面」とは、有名なこの場面です。

『雨に唄えば』でジーン・ケリーが雨のなか歌い踊るシーン

このテーマに関して、みなさんにぼくが書いたノートをお渡しします。ただし、これはみなさんへぼくが課す指示書ではありません。 ぼくなりにこのテーマに関して思う「勘所」を記したつもりですが、以下に書かれたものがこのテーマからえられるアイディアの全てだとは思っているわけではありません。むしろ、以下のノートを超えたところにあるものが見たいとさえぼくは思っています。しかし、以下の「勘所」は抑えておかないと、前に進めないというのもぼくのかんがえではありますので、みなさんにお渡しいたします。無理にこのノートに従う必要はありません、ただぜひ、ご一読ください。

ミュージカル映画を更新する

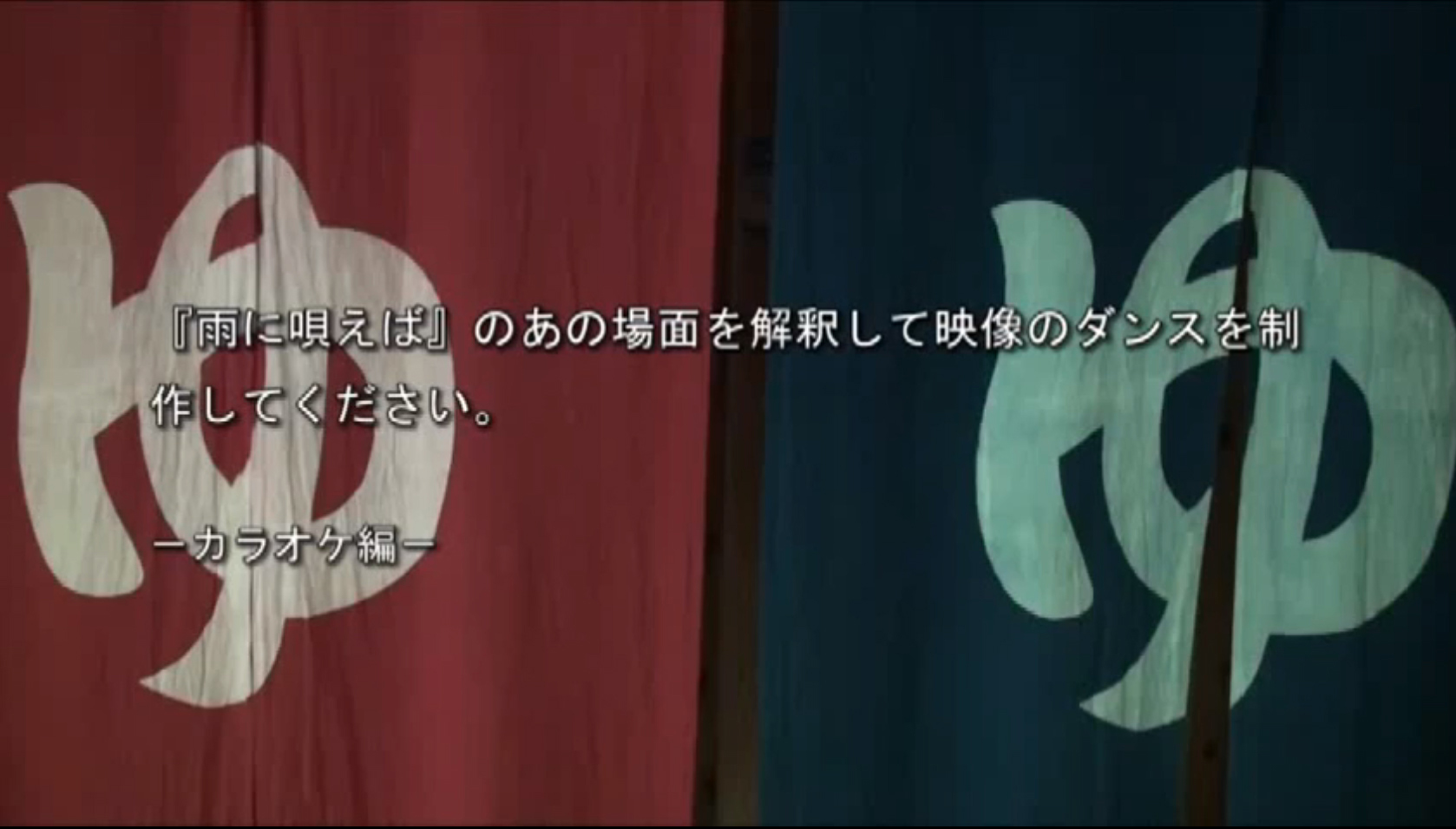

この「連結クリエイション」という場自体にひとつ、大きなテーマが掲げられています。それは「映像でダンスを制作する」というものです。ここで言う「ダンス」をどう解釈するかはみなさんにお任せしますが、最終的に動画配信ができる形式のもので提出してもらいたいというところに、この「連結クリエイション」の独自性があります。それはもちろん、動画だとネット上で見られるので、多くのひととシェアが出来、ダンスを考える場が広がる深まるという意図もあるのですが、ダンスの映像化に取り組んでみてもらいたいというのがひとつ大きな意図としてあります。ダンスはライブで見るもの、映像では本質的な何かが消えてしまう、とはよく耳にする言葉です。よく分かる面もあるのですが、あえてこの考えから自由になる可能性を考えたいのです。映像の中でダンスが躍動していてもいいのではないか、映像の中にダンスが置かれてもダンスは何ら劣化しない(音楽も、映画も、そうした考えに基づいてコンテンツが作られていますよね)、その境位に至ってみたいと思っています。そこで、映像でダンスを制作してきた長い歴史をミュージカル映画に見てみようというのが、今回、最初のテーマに「『雨に唄えば』のあの場面を解釈して映像のダンスを制作してください」を選んだ理由です。

『雨に唄えば』のあの場面

テーマを「ミュージカル映画を解釈してください」にすることも考えましたが、今回きわめて具体的にあの映画の「あの場面」としました。ぼくとしてはミュージカル映画とは何かを考え、その可能性を展開して欲しいと思っていますが、徹底的に「ひとつの場面」にこだわって、執着してもよいです。そもそも『雨に唄えば』という映画で、雨に打たれながらジーン・ケリーが歌い踊るあの場面は、単にミュージカル映画の代表的場面であるのみならず、歴史に残る偉大なる傑作です。そして、ここにミュージカル映画のエッセンスが多数見出せる、そういうものでもあります。この場面に焦点を絞り、これを解釈するという作業を通して「映像のダンス」についてのヒントを掴んでみたいと思っています。

彼はクレイジー

さて、まずは具体的に「あの場面」を振り返っておきましょう。非常に大事なことは、この男がカリフォルニアの陰鬱な雨の夜に、日中の輝く太陽を心に抱いているという点です。彼は「雨に唄う」と歌いながら雨の中を歩いているわけですから、雨が降っているということは知っています。けれども、同時に、傘はささなくていいやとまるで太陽の下を歩くように彼の様子は陽気です。ここに表われているのは彼の心の高揚ですが(彼は恋をし、そしてそれが成就しました、動画の最初の場面がそれを示唆しています)、同時にそこには常識や通念を覆す熱情が表われています。はっきり言って彼はクレイジー(恋の病)です。そのクレイジーな力が彼をとらえていること、それがこの場面を駆動させるエンジンのような役割を果たしています。通り過ぎる男やカップルが彼を奇異な目で見て振り返ります。最後には、警察官があらわれて、彼をにらみます。そのことは彼がクレイジーであることを暗示する身振りです。彼の心に太陽が輝いていたとしても、街が一変して雨がやむ、ということはありません。両者のコントラストが消えることはありません。でも、世界は変わらなくても、彼のクレイジーさによって、世界の見方は変わります。

男の心と音楽

彼の心で起きていることと通念の世界はギャップを起こしているわけですが、彼を支えているのは、音楽です。ミュージカル映画における実に興味深い事柄として、「音楽はどこで鳴っているのか?」という問題があります。音楽は、この雨の街に(例えば街のあちこちに付いたスピーカ越しに)鳴っているものではありません。ということは現実には鳴っていない。音楽は彼の心で鳴っています。その心で鳴っているものが観客にも聞こえている。彼の心を音楽が支え、その音楽を観客がともに聴くことで、男と観客とはつながり、観客は通念よりも男のほうに荷担し、彼の味方をすることになります。男のクレイジーさに、観客は引くどころか、一緒にクレイジーになっていきます。

踊りの空間 スタジオ/現実の街

ところで、ミュージカル映画はトーキー(1927年の「ジャズ・シンガー」)の登場からその歴史を有しているのですが、スタジオにおける撮影が基本でした。『雨に唄えば』のあの場面はもちろんスタジオ撮影なのですが、ミュージカル映画の広い歴史から捉えると、スタジオを飛び出した撮影も多くあります。

「ウェストサイドストーリー」(ジェローム・ロビンズ、1961)

これを見ると半分は街中、半分はスタジオで撮影されています。スタジオの規模に制限されていないために、ダンスの運動領域が広がり、それによって躍動感が増幅されています。けれども、街が舞台と化しているとはいえ、起きていることは街の舞台化であるのにすぎず、街が舞台になったことで舞台というものが街化するには至っていません。例えばジャック・ドゥミが監督した「ロシェフォールの恋人たち」は、街という舞台が街の性格を保ったままでいます。

「ロシェフォールの恋人たち」(ジャック・ドゥミ、1967)

ドゥミは、スタジオで撮影する映画の工場的システムが崩壊して以後の、フランスの作家です。『雨に唄えば』がそうであるようにスタジオでの撮影が普通だった伝統的なミュージカル映画に憧れつつ、それをスタジオではなく街中でとる、ということの可能性をおし進めました。この動画でも、二人の娘のいる部屋はただの部屋で、彼女たちにとくに協調するわけではないのだけれども、彼女たちが歌をうたい、踊ると、この部屋はいつもとはちょっと違うものにわずかながら変化したように見えます。世界は変わらないけれど、世界の見方が変わるというミュージカル映画の力は、スタジオではなく街中に飛び出した瞬間、単なる映画の中の出来事であるという制約を超えていきます。例えば、「ロシェフォールの恋人たち」を街中で踊るフラッシュモブを見てみましょう。

「ロシェフォールの恋人たち」のフラッシュモブ

フラッシュモブはいつもあるリズムとは別のリズムを日常の中に置いてしまうことです。このことの可能性は多様に解釈できると思いますが、そのひとつは、端的にいえば「世界は別様に存在することも出来る」ということを見る者に啓発することでしょう。

プロップ・ダンス

多くのミュージカル映画で用いられているものですが、男は人間のパートナーとではなく「プロップ(小道具)」とダンスしていきます。このプロップの話に進む前に、一つ確認しておきましょう。ミュージカル映画の多くは恋愛を描くのですが、恋愛が成就する決定的なプロセスに、しばしば二人の踊る場面が用意されます。『バンド・ワゴンのこの場面は、その代表的かつ決定的なシーンです。二人は、周囲の盛り上がりに促されるように、次第に心の調子をあわせていき、二人きりになったところで踊りだすのですが、大事なのは、踊りの始まる直前、二人の足が次第に調和し、歩調を合わせていくところです。

『バンドワゴン』の「ダンシング・イン・ザ・ダーク」の場面

けれども、ここが映画の決定的な場面であるとしても、であればこそ、何度も男女で踊るシーンは用意できない。ミュージカル映画の中では、しばしば、人間のパートナー以外のパートナーと踊るというダンスが出てきます。そこで重宝がられるのは「プロップ」と踊る、という仕掛けです。

『ロイヤルウェディング』のコート掛けと踊るシーン

『ロイヤルウェディング』の部屋と踊るシーン

『雨に唄えば』のあの場面に目を移してみましょう。この映画では、傘、街灯、雨の水、歩道と車道の段差、ややおおげさに言えば、街全体が彼にとって踊りの相手になっています。彼のクレイジーさが、流用のエネルギーになって、思いつきのままに世界の意味を書き換えようとしています。ぼくはそのことに、この場面を見るといつも感動してしまいます。

参考までに

「舞台や映画セットの中にある小道具(プロップ)を踊りのパートナーとして用いるダンスの手法。東西の扇や薄布を用いたダンスとも発想として通底するところもあるが、衣装を身体の変形や拡張として利用するマリー・ヴィグマン、マーサ・グラハム、アルヴィン・ニコライらの試みとは目的が異なる。世界を日常とは異なった状態へと変容させる力は、ダンスのひとつの大きな力であり、ときに魔術的とも形容されうる側面である。この手法はこうした世界の変容に関わっており、その力を引き出す取り組みが歴史上様々に試みられてきた。とくにミュージカル映画のなかで多種多様なアイディアが展開された。フレッド・アステアやジーン・ケリーは、コート掛けやモップ、ゴルフ・クラブとボール、花火、床板、新聞紙などを手にとり、2人のダンスを刺激するパートナーに変貌させた。他にも『ロイヤル・ウェディング』でアステアが回転する部屋と踊り、ケリーが『雨に唄えば』で雨降る街角とともに踊ったように、しばしばダンサーの身体を取り囲む環境それ自体がプロップ・ダンスのアイテムとして機能することもあった。ミュージカル映画の研究者ジェーン・フュアーは、こうした小道具をダンスに活用する発想を解釈する際に、フランスの文化人類学者クロード・レヴィ=ストロースの「ブリコラージュ」という概念を用いている。」(artscapeのアートワードでの「プロップ・ダンス」の項)

カメラワーク

この映画のカメラワークはとても周到です。基本的に男の向って左にカメラはあって、彼の動向を斜め正面から追っています。途中、カメラの水平移動が止まるところがあります。それは、赤いボーダーの服を着た女の子がショーウインドーを飾っている店の前です。ここでカメラはこの店を正面からフレームいっぱい映すことで、彼の踊る場所を劇場空間のような場にしてしまいます。女の子はときに男のを見つめる観客で、ときに踊りのパートナーにもなります。正面性を強調するだけでどんな場所でも劇場空間になりうるというのは、ニコニコ動画の踊ってみたの人たちが多用するアイディアですが、とても効果的です。しかし、カメラはそのいったん出来た劇場を壊してもっと自由な空間を作っていきます。そして、もっとも盛上がったところで、カメラは宙を浮き、男を俯瞰で捉えます。

ミュージカルと魔法

ミュージカル映画を見ていると、ひとつ気づくのが、全てではないとしても多くのミュージカル映画が、価値の転換を引き起こそうとするということです。例えば『メリー・ポピンズ』(1964)では、頑固で生真面目な銀行員の父が、それまで周囲の自分以外の者達に批判の矢を向けていたのが、メリー・ポピンズとの出会いによって自分の生き方こそ問題であったと気づきます。主人公はナニー(シッターさん)のメリー・ポピンズですし、彼女と彼女のによって教育される二人の子供たちが主たる登場人物なのですが、実は父の心の変化こそがこの映画の核になっています。変化(価値の転換)は何時起きるか?多くの場合、歌と踊りの場面で起きます。変化は何によって起きるか?多くの場合、歌うことと踊ることによってです。歌って踊ることで、問題が解決するなんてなんてお気楽なことだ!なんて、ミュージカル(映画)を批判する際の常套句ですよね。ぼくもそう思ってきましたし、それはそうだなとシンプルに思います。と同時に、歌や踊りの内にことを変化させる力があると、ミュージカル映画という事例を通して感じるのも事実です。この力はいわば「魔法」です。魔法は、まやかしです。まやかしなんだけれど、事実ひとの心を動かしてきた「効力」のある嘘でもあります。歩くことが踊ることへ移行する際に何かが起きている、その変化の中で、何かが変わった。魔法を魔法と知りながらもその効力に屈する。いまはダンスに引きつけてミュージカル映画と魔法との関連を書きましたが、映像との関連でもひとつ考えてみたいことがあります。そもそも、映画がメリエスによって商業的なものとして展開しはじめたときに、彼が頻繁に取り上げたのは、奇術師のパフォーマンスでした。

ぼくらがいま見るときわめて初歩的な映像のトリックで、興ざめを通り越してほのぼのしてしまいますが、当時のひとたちは興奮して見たに違いありません。それは、ぼくたちが最新のアメリカSF映画で興奮するようなものです。ただし、どちらにも言えるのですけれど、どちらも同じように映像のトリックを使っているわけです。トリックはトリックです。ぼくたちは映像の嘘を嘘と知りつつ少し騙されることで、それが与える効果に身を委ねる遊びを相変わらず続けているわけです。ミュージカルは映画の中で自分の力を展開することで、映像のトリックを我がものとし、映像のトリックで魔法を引き起こしてきました。ちなみに、トーキーとミュージカル映画の始まりは、同時と言ってよいはずです。つまりどちらも『ジャズシンガー』という同じ映画を出発点にもつからです。

ぼくがいまみなさんに紹介できる「勘所」は以上です。映像は何分でもかまいませんが、明瞭なアイディアが反映されていることを望みます。このあと、最終的な提出まで、みなさんそれぞれとぼくとでやり取りをしながら進められたらと思っています。「勘所」の説明で不十分なところ、もっと知りたいところがありましたら、どうぞおっしゃってください。

連結クリエイション、はじまりです。

よろしくお願いします!