| Date | 2014年6月30日 23:06 |

|---|---|

| From | 木村覚 |

| To | 小林耕平 |

小林耕平さま

木村です。しばらくぶりです。

今回のご依頼を申し上げるに際して、小林さんとお話しできたこと、とても嬉しく思っております。過日はありがとうございました。

BONUS、なんとかスタートできそうです。魅力的で、読者に楽しんでもらえる、またダンスのクリエイションが生き生きとしたものになるよう、がんばっていきます。よろしくお願いします。

木村覚

| Date | 2014年7月2日 10:54 |

|---|---|

| From | 小林耕平 |

| To | 木村覚 |

木村覚さま

お世話になっています。

群馬の展示がやっと終え、第1回連結クリエイションに取り掛かろうと思います。

7月中にはなんとかアップロードしたいと思っています。

現在の進行状況は、明日、ロケ地を下見に行ってきます。

正確には、9月5日から福島県の土湯温泉で行われる企画に参加するための下見なのですが、以前もお伝えしたように、温泉地で撮影するのは面白そうだなと思っています。

「二人の足が次第に調和し、歩調を合わせていく」(ダンシング・イン・ザ・ダーク)とご指摘されていた箇所は、ぼくも魔法に近いことが起きていると思いました。

シンクロすることであったり、音楽で言えばイントロ部分、に今回は焦点を当てたいなと思っています。

また、大地から湧きだす温泉と関係がありそうに思います。

以前TVを見ていたら、フラダンスを踊っている女性たちの背後で、マグマが噴出している場面を見まして、フラダンスといえばもっとリゾート地といったイメージでしたが、「大地の吹き出物」と組み合わさることによって、大きな力をなだめているようにも受け取れました。

やはり、信仰のための踊りなのでしょうね。

場そのものが、ダンサーの内面が表れたものだとすると、場所を選ぶことで今後の制作の手掛かりが掴めそうです。

木村さんが言っていた座頭市(でしたか)恥部を隠すための振り付けの話、面白いですね。

温泉地ゆえの振り付けが生まれれば面白いなと思っています。

小林耕平

| Date | 2014年7月5日 21:41 |

|---|---|

| From | 木村覚 |

| To | 小林耕平 |

小林耕平さま

写真とプロフィールありがとうございました。

ロケ地の下見はいかがでしたでしょうか。

ぼくは大分の別府に行った時に、温泉地の強烈さを体験しました。

すごく効くので、呑気に家族風呂でゆっくりしていたら、かつてないほどに体がほかほかになったこととか、旅館の近くにあった別府地獄のことなど思い出します。「血の池地獄」「海地獄」「山地獄」など、痛快なほど「地獄」が明るく元気に人々をもてなしてくれる感じに、ひっくりかえったんですよね。なんだこの明るさは!と。その上、ワニだとか、ゾウだとか、フラミンゴだとか、南の大陸に住んでいそうな動物たちが、温泉の熱に助けられるようにして、生き生きと暮らしているんでね。他には、食べ物。温泉卵はもちろんのこと、プリンまで温泉の熱でおいしくなっていました。

「地獄」と形容したくなるほどの暴力性を秘めつつ、豊かさを振る舞いつつ、温泉は吹き出していました。

温泉のような大地の運動は、ミュージカルにおける音楽をぼくが想像する限りはみ出し超え出るものではないでしょうか。

いや、ぼくがいま想定した「ミュージカルにおける音楽」のイメージが狭すぎなのかもしれません。

フレッド・アステアは、パートナーと同じ音楽を頭で鳴らして、踊ります。

(いや、アステアはただ指定された音楽があって、それに対応したダンスを振り付けし、スタジオで鳴らしながら踊ったはず……だなんてやぼな事実はこの際置いておきましょう。)

その音楽はひょっとしたら、音楽というよりも、もっと人間の営為のレヴェルを超えたものなのかもしれません。

二人の心と心とがビームとなって進んだ先に生まれる交点を、予感の形で先取り的に与えてくれるような何かが鳴っているのでしょう。

それは宇宙の音楽とでもいうものかもしれません。ぼくが別府で体験したのはそうした強大な地球の力の片鱗なのでしょう。その力に思わず同調するように、かつての新婚旅行者は愛を確認したのかもしれません。

引き続き、ご進捗の状況を教えてもらえたら幸いです。

(もしも、余計に撮られた写真・動画などございましたら、BONUSサイト上で読者に紹介したいので、お貸しください。)

木村覚

| Date | 2014年7月8日 4:00 |

|---|---|

| From | 小林耕平 |

| To | 木村覚 |

木村覚さま

返信遅くなってしまい申し訳ありません。

「地獄が明るく元気」にとは! 身体に地獄が宿る感じでイイですね!

人間にとって脅威である自然を人間の想像力によって飲み込もうとする意気込みが頼もしいです。

しかし、今や自然が脅威なのか人間が脅威なのかわからない状況ですが。

今回、音楽と恋の病(クレイジー)でることの関係がネックになりそうです。

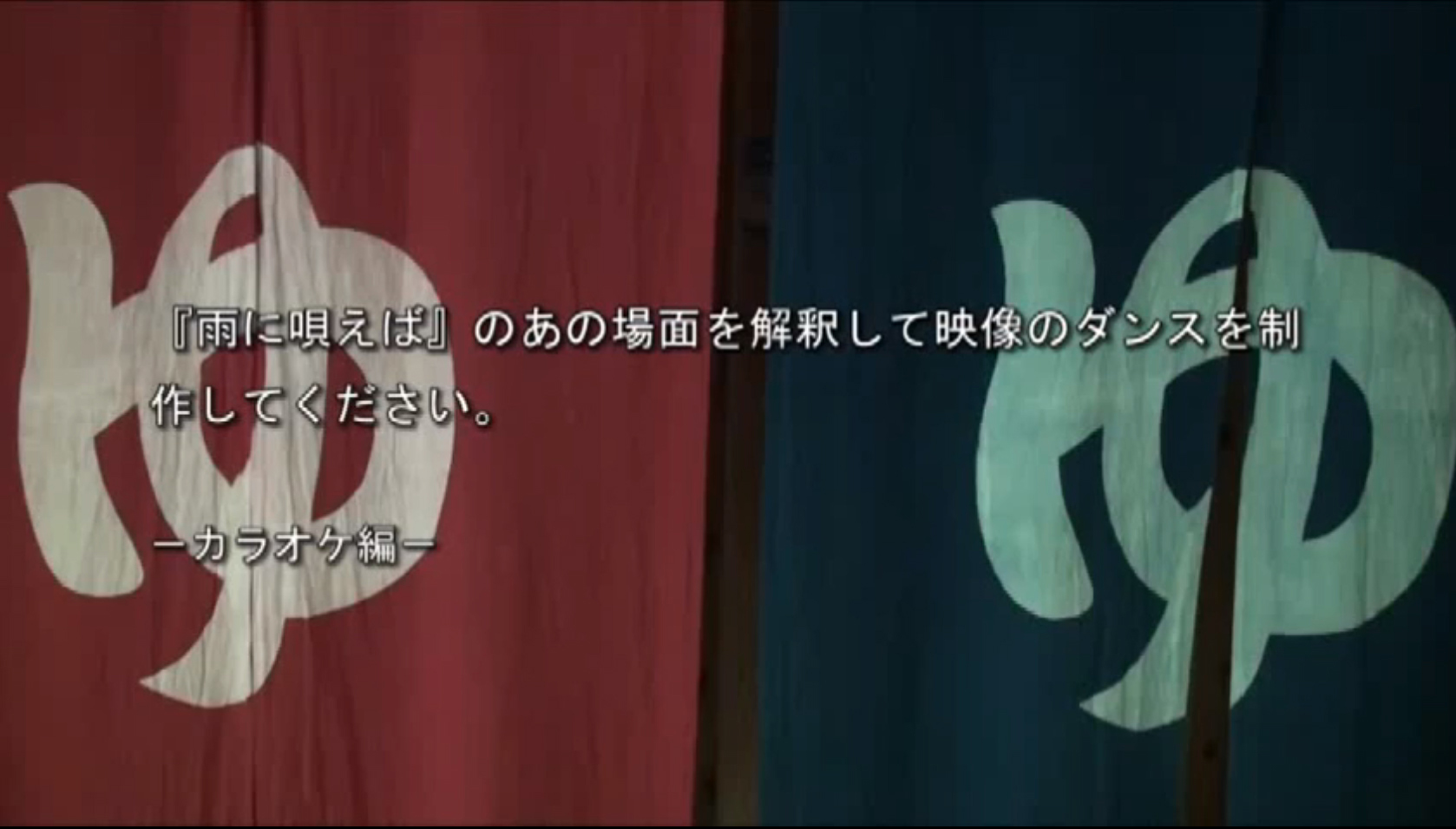

「雨に唄えば」という曲そのものが、ドン(ジーン・ケリー)の熱情を表現したものなのか?

または、曲そのものは事前に存在していて、ドンがその熱情を表現するために、その曲を歌うことで熱情を同調させたのか?

1) 「ストーリー、場」そして「曲」そして「カメラのフレーム、編集」の2+1+2の条件が役者(ダンサー)の動きを規定しているとする。

今回の課題の面白いところは「あの場面」ということです。いわばストーリーが抜けた条件であることです。

この動画を再生をすると、既に何かしらの理由でこのドン(ジーン・ケリー)は恋の病に陥っています。

今回、神村さんと福留さんの協力のもと映像を制作する予定です。

おふたりは、役者としてではなく、ダンサーとしてこの課題に取り組んで頂きます。

その場合、彼女たちが恋の病であるかどうか?はわからない、そしてそうでない場合、「恋の病」にかかっている状態を演じてもらわなくてはなりません。

いや、しかし、ここでは「同調」ということが重要です。

彼女らの身体または精神を拘束するのは、土湯という温泉街だと考えたいのです。

ここでは彼女らのプライベートなことは関係なく、観客からすれば内面が表に現れた状態であると考えます。

2) 彼女らに土湯温泉を堪能して頂く。そのことで身体の芯から温まることで、身体に熱を帯びた状態になるのです。

もちろん「熱情」の「熱」とは異なりますが、地球内部からのエネルギーと同調していることに間違いはありません。

では「熱情」という内面のクレージーさはどこにあるのか?

それは温泉そのものとしたいのです。

地球内部からの吹き上げる間欠泉(エネルギー=熱情)を温泉を媒介にし、身体と同期する。

温泉という媒体は音楽ではないですが、「曲:雨に唄えば」と対応させるとどうなるのか?

「既に地球は恋の病である」とすら言い切りたいところです。

「温泉に漬かること」と「恋の病にかかること」

「温泉に漬かること」と「曲を聞くこと」、そして音楽に同期するように、地球の活動と同期すること。

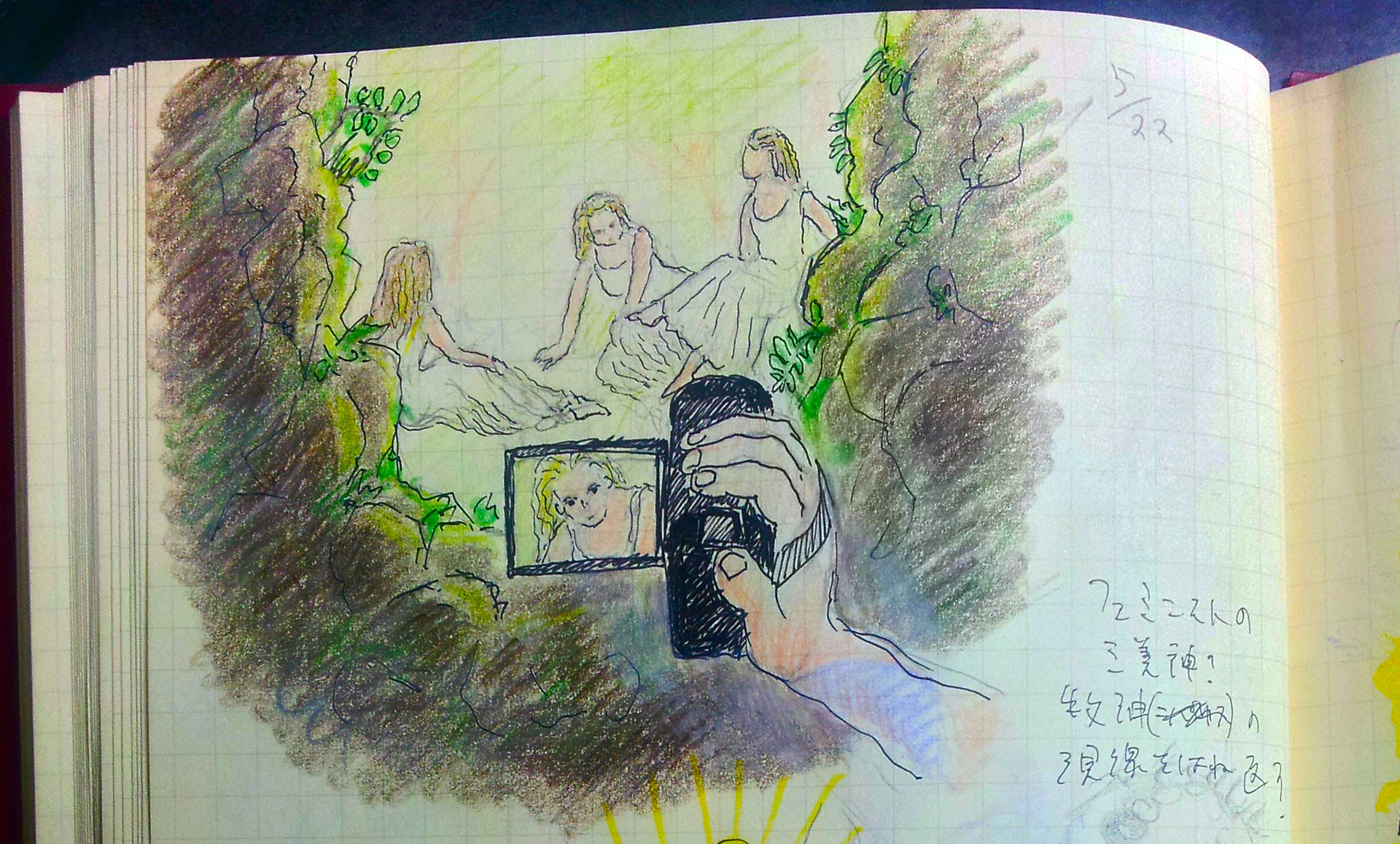

土湯では間欠泉を背景にダンスを考えることと、土湯という町を舞台にダンスを考えるという2つのロケーションを試してみようと思います。

その際にどのように身体の運動(ダンス)について考えられるかが問題です。

熱情とは、その人の内面ですが、木村さんのご指摘の通り、音楽というものが映像を観ている側と演じている側の内面を繋げています。

むしろ、映像というメディアによって、その人物の内面が外側(観客側と共有できる状態)にあるというご指摘が面白いです。

または場そのものが映像と対応することも考えられます。

間欠泉または土湯の温泉街はあなたの内面を表しているとすると、外部からあなたの内面に手を加えることが可能になるとも考えられます。

一番のポインとは、音楽やストーリーではなく、環境に対して、「熱情」を乗せることができるのか?です。

もし、その方法を作り出せればそれこそクレージーかもしれません。

また、その「熱情」は地球規模のものと、その地球規模のエネルギーの表面で生活を営んでいる町の人々によるものだと思います。

では、その空間的な対象(間欠泉や温泉街)を「熱情の表れ」として捉える場合、本来聴覚で捉える方の音楽の位置付けは映像編集にあると考えてみるのも良さそうです。

編集:音楽

「映像のダンス」というお題の面白さは、その身体性が映像側にあるということだと解釈しました。「雨に唄えば」においてもご指摘の通り、カメラワークそして編集も緻密にされています。カットについては、曲が全体を統一しているためにカットそのものには気づきづらいですが、切り替わった瞬間、視覚そのものが大きく揺れる感覚があります。むしろ鑑賞者の身体を揺さぶる効果が現れているようにも思えます。

それは「演劇空間を壊す」=ミュージカルから映画へのシフト、異なるリアリティー表現のシフト、唄いながら話すことから、日常会話へのシフト。

ダンスから日常的な活動へのシフト。など、演劇空間に階層があるようです。映像内では、それもまたフィクションとして表現されます。

しかし、その現実への引き戻された感覚だけは、現実の経験として現れるのだと思います。

この揺れ幅=運動は、「映像のダンス」についてのヒントになりそうです。

カメラワークと編集において、「雨に唄えば」を作曲するつもりで、取り組みたいと思います。

それは、「ロケ地」と「ダンサーの運動」と「カメラワーク+編集」を対応させることで、どのような曲的なものが生成するかの楽しみです。

唄う会話と踊る行為

ミュージカル映画における会話の位置付けについても考えてみたいです。

映画の最後に、警官に歌って答える場面があります。台詞をメロディーにのせて発することの特殊さは、日常生活において、唐突にダンス的なものが現れることと対応しているように思えます。冷蔵庫の扉を開くのに、リズムや抑揚をつけたりすることに近いです。

それは、日常から非日常への移行ではなく、パラレルに何層も異なる世界が平行していて、その切り替えポイントが魔力を発する効果があるのかもしれません。

木村さんの言うところの「世界は別様に存在する」ことだとぼくも思います。

以上、身体もカメラも使わずに、考えられることを書き出しました。

疑問や質問、またはアドバイスなどありましたらよろしくお願いします。

小林耕平