| Date | 2014年8月1日 5:33 |

|---|---|

| From | 木村覚 |

| To | 宇治野宗輝 |

宇治野宗輝さま

今年も猛暑になりました。お元気でしょうか。

〈連結クリエイション〉にご参加の依頼を申し上げた際、ミーティングで宇治野さんからいろいろと制作の背景について伺いました。それはそれはとても刺激的な時間だったなあとあらためて思い返しておりました。

海外での展示でしばしば未来派との関連についてコメントを求められるというお話、あるいはアメリカニズムに影響を受けながら戦後日本で幼少期を過ごしたというお話、などがとても印象的でした。宇治野さんの作風として顕著な、日常生活のなかにあふれる機械を改造するという発想には、少年・宇治野宗輝の生きた戦後日本の風景というものが切り捨て難く、不可分なものとして存在しているということ。そうしたお話を聞いていると、宇治野さんがいかに冷静に自分の作品や自分の制作のルーツを批評しているかがよくわかりました。そして、まるで「宇治野宗輝」というマシーンがあって、そのスペックや制作背景を本人自ら語っているなんて気持ちにもなってきました。

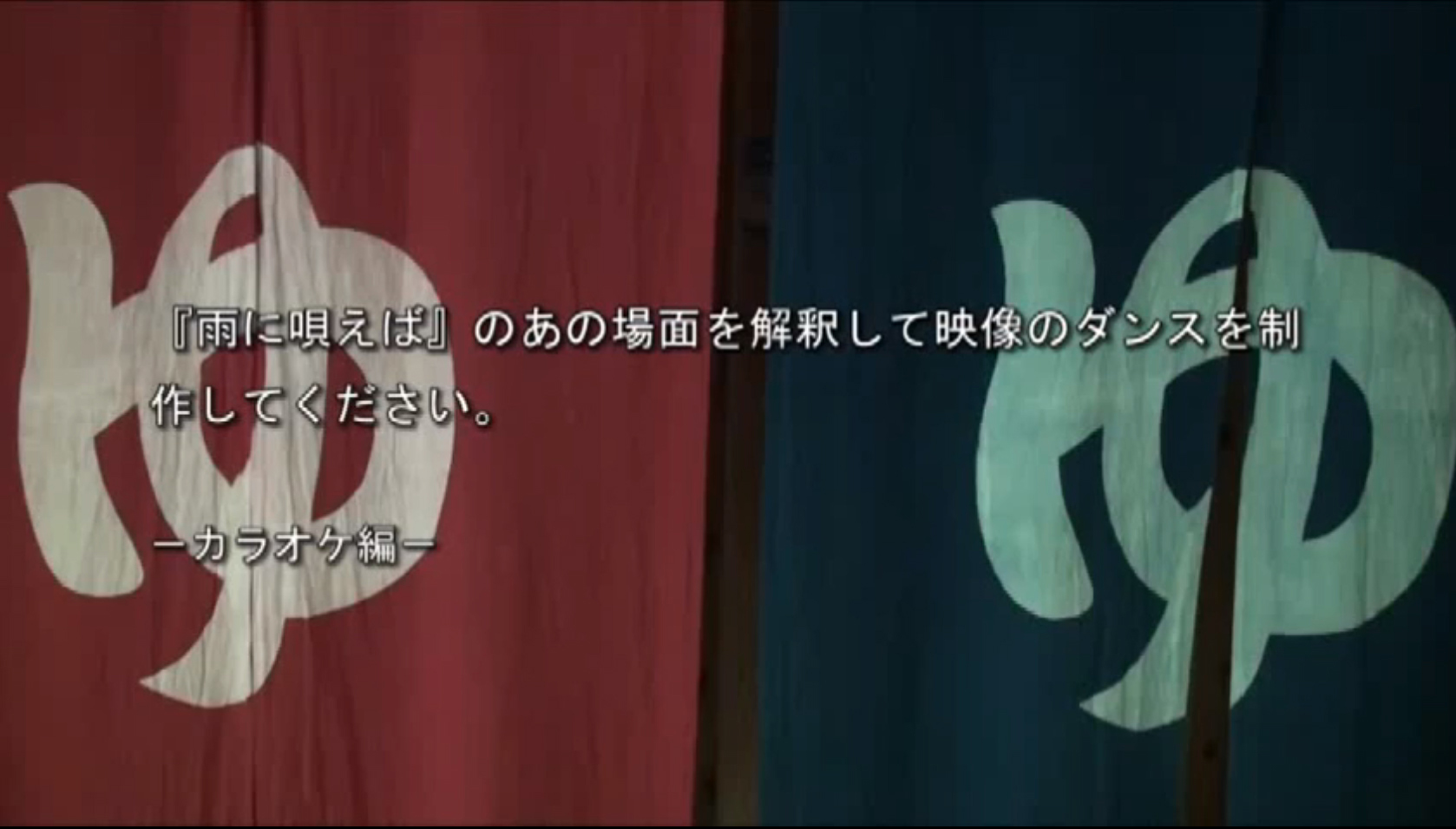

今回は、12月に行われる公演のなかから生まれてきたものをこちらに提出して下さる、そう聞いております。今の時点で披露してもらえる範囲で構いませんので、そこにはどんなアイディアがあるのか、それと今回の〈連結クリエイション〉のテーマ「『雨に唄えば』のあの場面を解釈して映像のダンスを制作してください」との関連を教えてもらえないでしょうか。

木村覚

| Date | 2014年8月2日 22:44 |

|---|---|

| From | 宇治野宗輝 |

| To | 木村覚 |

木村覚さま

メールありがとうございます。連日暑いですが、いかがお過ごしでしょうか。

僕は結構暑いの平気で、といっても、脳では平気と思っても肉体がついていかなくて熱中症でダウン、というタイプなので気をつけています。幸い今のところ無事過ごしております。

この場で公にはじめての発表になりますが、12月に初の舞台で公演形式の発表を予定しております。これは、今まで行ってきたモーターを使った家電やエレキギターを使ったサウンド・スカルプチャーを軸に、映像や照明など舞台で使われる技術を組み合わせた「Multidisciplinary Time Based Art」の作品で、現在いろいろと準備しています。

舞台とスカルプチャー(=彫刻、立体作品)の大きな違いの一つは、観客が作品からある距離に固定されて座っているか、作品のまわりを自由にぐるりとまわって鑑賞できるか、だと思います。例外もありますが、ほとんどの場合、両者はそれを前提に作られていると思います。

そこで、僕はビデオ・プロジェクションと木村さんのいう「映像のダンス」を取り入れようと思いました。「ルンバ」のように動き回ったりしない、1950年代にはもう存在していた古典的な家電の動きをカメラでライヴで撮影し、巨大スクリーンに投影し、同時にエレキギターの技術でそのモーターの音も増幅する。よく僕は自分のシステム「ザ・ローテーターズ」をマシン・バンドといって「バンド」に例えたりしますが、ちょうどロックバンドのスタジアムのコンサートで、スクリーンにプレイヤーのパフォーマンスが投影されるような構造です。

こういう事をやるならばまず再確認しておかなければと思い、Fernand Légerの「Ballet Mécanique」(1924)をYouTubeで検索して見ました。「ストーリーのない最初の映画」と記されているとおり、産業革命による文明が出そろった頃の、抽象芸術と工業製品の蜜月の時代を感じさせます。モーターの家電はまだ登場していませんが、回転運動とブランコが印象的です。未来派から現在の抽象芸術や、それこそ現代のロボットやアップル製品にも通じる20世紀前半の機械/工業製品の抽象的な美の登場、それと僕の育った日本の消費の時代から現在の「グローバル」な世界の相違点や歴史を、中国製のドライヤーやジューサーミキサーをいじりながら考えつつ、最近の安価なデジカメの広角レンズや超マクロ・クローズアップを導入して、今ライヴでやるにはどうしたらいいだろうか?と考え始めました。

『雨に唄えば』も、舞台は1920年代の無声映画とか「トーキー」とか、テクノロジーの変化が背景になっている映画でしたよね。

宇治野宗輝

| Date | 2014年8月3日 7:09 |

|---|---|

| From | 木村覚 |

| To | 宇治野宗輝 |

宇治野宗輝さま

ご返信ありがとうございます。

12月の舞台とても楽しみにしております。メールを拝読しながら、昨年、箱根・彫刻の森美術館で開催された「宇治野宗輝 ポップ/ライフ」展での展示の様子を思い返しておりました。そこでは、モーター仕掛けのスカルプチャーたちが不意に動き出し、また音を立てていました。観客としてぼくはそれを歩き回りながら見ていました。とくに、午前中に行ったからか大きな部屋に観客は一人だけという時があって、モーター付きスカルプチャーたちに取り囲まれているそのなんともいえない心もとない気持ちというのを思い出していました。舞台とスカルプチャーの違いが、歩き回れない/歩き回れることの違いにあるというのは、確かにそうですね。ぼくが「心もとない」気持ちになったのは、歩き回れた分、自分の身体性とスカルプチャーの身体性とが拮抗してしまったせいかもしれません。その単純さやユーモラスさあるいは独特の演奏能力は、人間に劣ったものというよりは、人間には到達できない魅力を放っていました。そして、ちょっと劣勢に立たされた気になったのです。

『雨に唄えば』は、テクノロジーの変化が背景にあると最後の一文にありますが、そうなんですよね。「トーキー」によって映画に音声が加えられるようになり、それまでの演技技術では立ち行かなくなった役者たちが奮闘する、『雨に唄えば』の基本モチーフはそこにあるのですが、その際に役者の中に起こる葛藤や怒りはそのままミュージカル化されています。

『雨に唄えば』の「Make 'Em Laugh」シーン

例えば、「Make 'Em Laugh」のシーンでは、コズモは自分の身体技能をこれでもかと見せつけていきます。その際に、1:50あたりで、顔が機械のようになったり、2:10あたりからはソファに座る人形にちょっかい出します。ここにあるのは、人間と機械(あるいは人形)とが等価であるとみなされる状況の中でなんとか抵抗している、そんなエンターティナーの矜持でしょう。このシーンと『バレエ・メカニック』とを並べてみると、1920年代の映画をめぐる身体性が浮き彫りになる気がします。

もう1つ。『雨に唄えば』の「Moses Supposes」のシーンでは、声を用いて演技をしなければならなくなった映画俳優たちが、発声の練習を強いられます。日常声を発して会話をしている人間にあらためて発声の訓練をするというのは奇妙でもありますが、カメラの前に立つ資格のある演技マシーンへと役者たちをチューニングしているかのような場面です。ここにもテクノロジーVS人間のモチーフが垣間見えます。テクノロジーに順応せよという力に対して彼らは怒りで応えます。ちょっと面白いのは、ここで二人の役者たちが唄い踊るのは、二人の怒りが基になっているということです。

『マイ・フェア・レディ』の「The Rain In Spain」シーン

宇治野さんのメールを読んでいろいろと連想が膨らんでしまいまして、もう1つ、思ったことを書いても良いでしょうか。「音声のチューニング」と言えば、オードリー・ヘップバーンの『マイ・フェア・レディ』(1964)です。このお話は、花売り娘(イライザ)を上流社会のレディへと改造するというもので、原作のタイトルがそうであるように「ピュグマリオン」のお話です。映像は、レディへの改造を企てる言語学者が早口言葉のようなフレーズを繰り返させているところです。それが言えるようになってイライザは唄い出すのですが、人間というものの機械性と言いますか、可塑性と言うと聞こえは良いのですが、改造可能性とでも言うべき事態が、ここでモチーフになっています。

テクノロジーを享受しつつ、テクノロジーによって「心もとない」気持ちにさせられる人間について思いを馳せてしまいましたが、宇治野さんのプロジェクトはもっとカラッとテクノロジー社会の「ライフ」を唄うもののように思います。

木村覚

| Date | 2014年8月4日 5:42 |

|---|---|

| From | 宇治野宗輝 |

| To | 木村覚 |

木村覚さま

返信、どうもありがとうございます。

このように発展してゆくやりとり、実はあまり経験の無いものでとても楽しいです。正直、考えを体系化できない学生が、歴史的な参照例をもとに、先生に「映像のダンス」の基本から学んでいるような気持ちです。

今回のお話を伺って、木村さんのおっしゃっている「テクノロジーによる心もとなさ」と「カラッとテクノロジー社会の「ライフ」を唄う」件について、自分の考えをまとめないといけないと思いました。

僕自身、ふりかえってみるとテクノロジーと身体の問題に関して、20代の頃まで全く自分の問題として考えた事がなかったと思います。芸術大学を卒業していましたが即物的な馬鹿でした。ちょうど90年代の初め、Machintoshのコンピュータでデザインの仕事を始めました。デザインの道具である「Illustrator」を通じてモダン・デザインの勉強をした、ともいえます。ところがコンピュータの世界に重さがないのがだんだん気持ち悪くなり、ヘンな話ですが重いものを持って仕事がしたくなってきたんです。それで始めたのが、今も継続している「LOVE ARM」シリーズです。

Orange Reptile, 2013

こういう形でテクノロジーによって身体を意識し、作品化したわけですが、これは特殊な「道具」を作るというコンセプトだったので、そこから、アートや音楽、パフォーマンスの現場で自分の身体で「道具」を扱う際に、様々なことを考えざるをえなくなりました。

木村さんがいう人間が劣勢に立たされたような「心もとなさ」と関係があるように思うのですが、僕が彫刻の森美術館で展示したような「サウンド・スカルプチャー」を制作するようになって特に意識するようになったのは、機械(といっても僕が扱ってきたのは軽量なものですが)やモーターがブンブン動くような魅力であり恐怖です。その動きをロックンロールの技術で増幅していますが、見慣れた自動車のワイパーを動かすモーターも、小さなものですが挟まると指がちぎれるほどに強い力を持っています。1950年代には完成していたモーターを使った家電製品、ジューサーやドライヤー、掃除機や洗濯機等はその後、その音や動きやサイズを小さくすることで「進化」し現在に至ります。つまり、それ以降メーカーはその騒音や「恐怖」を消すことに技術を使い、都市生活において、現在私たちは日常的に機械が回転し続けていても気にしない、というルールで活動しています。夜もエアコンの室外機は廻り続けていますし、今後本格的に訪れるであろう現実的なロボット社会もこの流れの先にあるように思います。

映像の話に戻ると、僕が初めて見た映画はリバイバル上映されていた「ゴジラ対キングコング」でした。ゴジラ60周年で最近TVでゴジラ全作品上映!とやっていたので何本か見ましたが、つくづく、僕は戦争と核と自然災害が合体した「神話」としてのゴジラを小学校より前にたたきこまれていた事を再確認しました。人間の力を超えた災厄と同時に、物を破壊する快楽が描かれている事が「神話」として重要なことだと思いました。その後小学生になった1970年代前半の新作ゴジラ映画は完全に子供むけで、ゴジラも怪獣ランドで管理され、子供ながらに子供だましなやりかたに気持ちが離れていった記憶があったのですが、今見ると、巨大な「恐怖」を見上げるような視点で表現するような構図がなくなって、平たい視線で平坦な表現が多くなっている事を再確認しました。また、現実世界では原子力発電所が日本で営業運転開始した時代であったことに気づきました。

そこで思いついたのは、このようなカメラを使って家電製品を巨大な建造物に見立てて撮影したものを加えるというアイディアでした。

また、平坦な70's ゴジラ・ヴィジョンと対照的な現在のものとして、マイケル・ベイの手法の解説映像を見ました。

「Bayhem」セオリーを僕のローテーターズ・システムにどう導入するかは、すぐに答えが出ない問題ですが、これは、『雨に唄えば』の「Make 'Em Laugh」シーンとも何か関係がある「映像のダンス」ともいえないでしょうか。

なぜ「カラッと」テクノロジー社会の「ライフ」を唄わなければいけないのか。これに端的に答えるならば、「POP」に対する答えを出さなければならないと思っているからです。この場合の「POP」は、リチャード・ハミルトンの定義するポップアートのポップ、戦勝国の20世紀後半の大量生産の文化のことです。ヨーロッパで未来派との関連ついて質問を受けた際に、20世紀後半の日本人の僕にとって未来派のヴィジョンを具現化した物はアメリカ文化です、と答えました。近代化の過程で欧米文化の巨大マーケットであった消費社会日本の馬鹿だった自分を振り返り、ココを乗り越えないと、と思いああでもないこうでもないとやっていて今に至っています。大量生産という概念を含む「デザイン」についての研究も不可分だと思っています。

映像体験の続きとして、ゴジラシリーズが一旦終了後、それを継ぐものとして中学1年の僕の前に現れたのはロックバンドの「KISS」でした。1977年のNHK「ヤング・ミュージックショー」で衝撃を受けました。(調べたら放送日は5月7日で僕の誕生日でした)

これは僕にとって特撮の神話とアメリカのロックを合体させた物でした。音楽もエスニックな要素や伝統的な要素がゼロで、中学生でも入っていける。「GOD OF THUNDER」はゴジラの事だと思っていました。コレオグラフィーとしてみると、ジーン・シモンズ氏の身振りは、ゴジラの動きとロックの型を合体したものに見えませんか。その後、1979年に東京12チャンネルの番組で、やはりアメリカのバンド「DEVO」から、「POP」をDIY的ポスト・モダン的なやり方で再構成する表現を初めて見せられて衝撃を受けました。1980年東京公演のライヴを見に行ったら、機械を模したようなカクカクした動きながらも、汗を飛び散らせる想像以上に激しいパフォーマンスに感動しました。

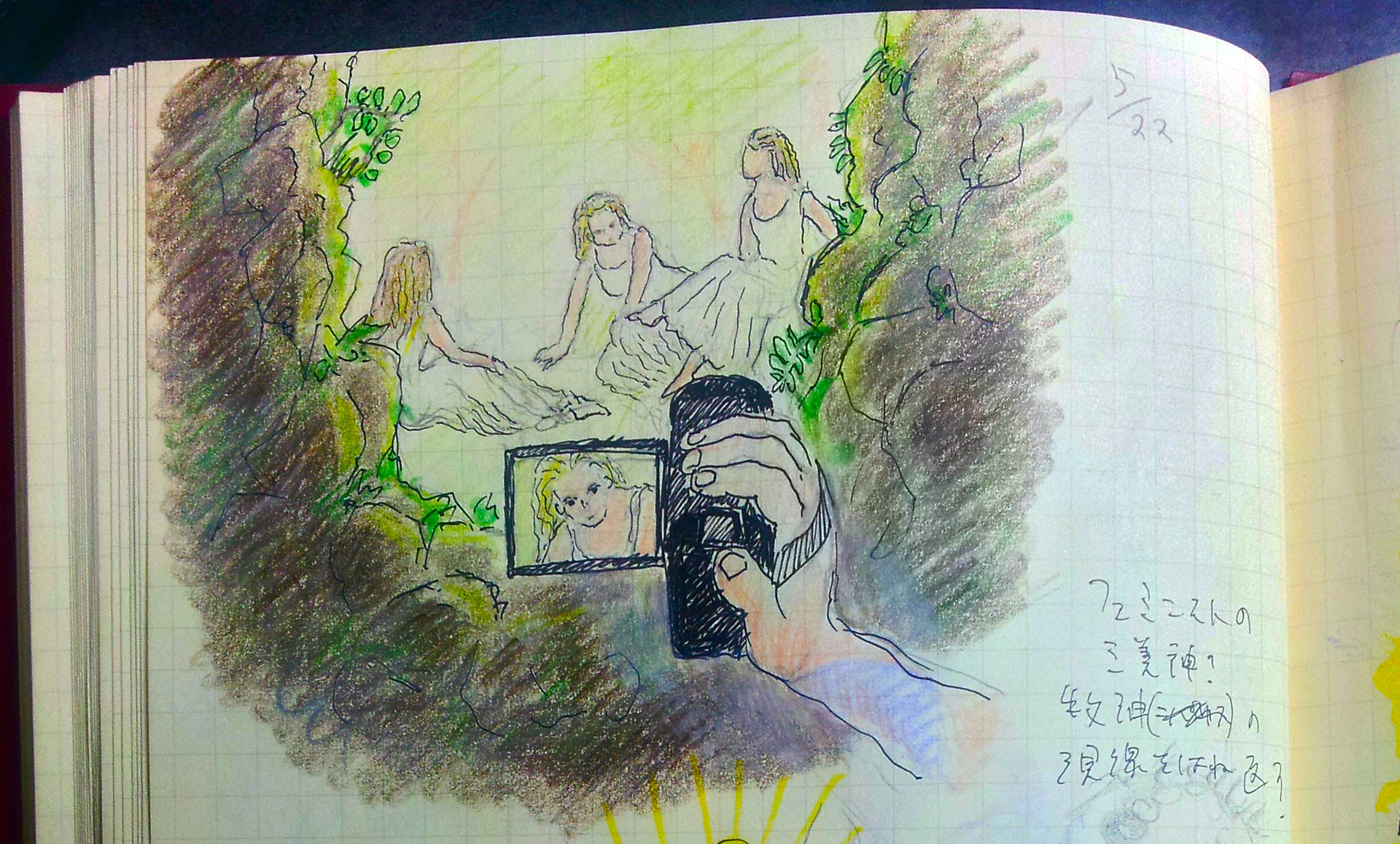

2010年に桜井圭介さんに呼んでいただいた「吾妻橋ダンスクロッシング」で、

初めて自分の技術で「ダンス」に取り組もうと思い、いろいろな方々に意見を聞きました。

そして出来たのがこの短いテスト・ピース「DUET」でした。

いちばんヴィヴィッドに響いたのは、若い能楽師の方に、

「能の動きはなぜロボットみたいなんですか?」

と尋ねると、

「それは将軍にわかりやすく伝えなければならなかったからですよ」

と即答された事でした。つまり、武家社会において能のスポンサーである将軍に、間違いなく簡潔に伝えるシステムとして洗練された、という話でした。システムの問題だった。これは全く考えた事もなかったことでハッとしました。自分のDIY的な技術に限定されたシンプルなシステムと、ある種最も古典的な芸能の能が接続される可能性を感じて、トキメキました。

この体験が推進力になり、次にある舞台関係者に、

「ダンスに必要な物って何ですか?」

と聞くと、人間の「気配」だという答えが返ってきました。

「それって、視角の端にいる友人にずっと話しかけていると思ったら、ハンガーにかかった服だった、みたいなこと?」なるほど、と思いました。

また、ほかの舞台関係者の方には、先のメールでもお話しした、お客さんが座席に固定されているという条件のため「舞台を四角い画面に見立てた際に天地左右、また奥行きをたっぷり使わないといけない」と言われました。

そうか、それでダンサーは美しく高く跳躍したり、美しく移動する事をトレーニングするのだな、と思いました。

そこで現場の状況を尋ねると、ワイヤーを操作できるスタッフがいるとのこと。

それら最低限の条件と自分の技術と美術的なことばを組み合わせて出来たものがこの短い作品でした。

その後、ベルリンのギャラリー「PSM」で展示バージョンを制作しています。

赤い照明のみの空間は、物質感やデニムシャツの意味を弱めて、モノトーンの作品にしようと思った事が一番の理由です。スカルプチャー、というよりも「舞台作品」にしようと思いました。

宇治野宗輝