2015/10/01

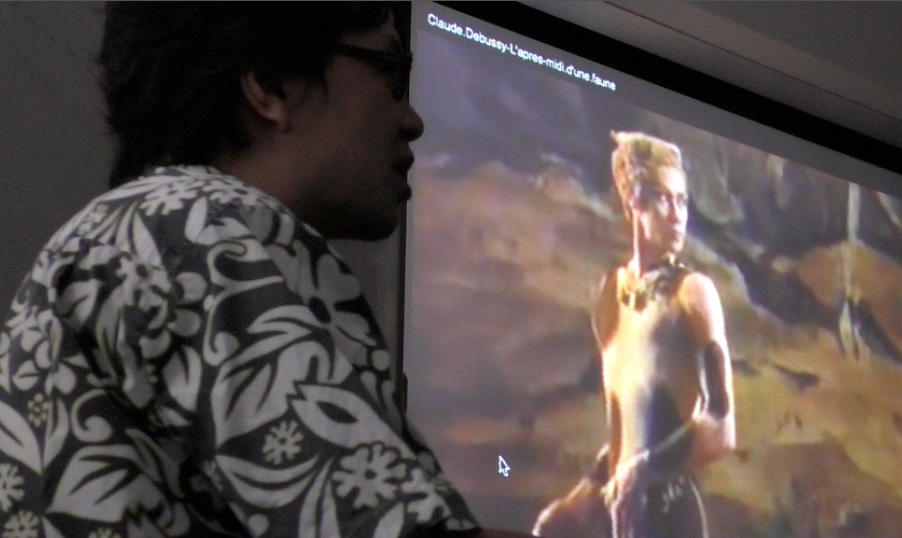

『牧神の午後』への理解を深め、クリエイションの手がかりを掴むために開かれた「BONUS ダンス演習室」。第3回(6/20)は講師にミュージシャン、評論家の大谷能生さんを迎えました。

大谷さんは、記録されたものとして表現を見るという批評的スタンスを持っており、今回は映像に記録されたものとしての『牧神の午後』にフォーカスして、さらにこの作品を今日の視聴覚体験のリアリティへと繋げようとしてくださいました。

講義の最初の15分ほどは文字にしてまとめ、その後の映像分析は動画で公開します。

大谷さんの刺激的な考察から、クリエイションの手がかりを見つけてみてください。

講義の狙い

(文字起こし:BONUS)

15年くらい前までは「動く映像を個人で好きな時間に好きなようにアクセスして見る」というような環境はなかったんです。それは単にインターネットのことに限定される話ではなくて、大事なのは「モニターを持ち歩けるようになった」ということなんです。個人が映像を所有して好きなタイミングで見ることができるという環境が出てきました。なんの話かといいますと、1990年代くらいまでは、映像というのは人と見るものだった。わかりますか? 個人で映像を所有して見るということは例外的だった。1980年代まではもっと顕著で、テレビは「テレビジョン(television)」で、子供部屋にもあるという状態はそれほど一般的ではなかった。映像(ある種の動画)はパブリックなものだったわけです。

それが何で変わってくるかというと、レンタルビデオやファミコンの普及で、テレビが「モニター」になっていく。テレビジョンというのは放送されて公のものとして共有されるものを、一方的に視聴者が受け取るだけだった。それが、テレビがモニターになって、自分の好きなタイミングで好きなものを投射して楽しむ、個人が好きな状況で見るということができるようになっていったのが、1990年代以降の、いまに繋がるモニター環境の前段階なんですけれど。

音楽の方が、自分の好きなタイミングで好きなものを聴くということがいち早く起きていた。それまでの音楽はパブリックなもので鳴らした音をみんなで聴くというものだったのが、レコード盤が出てきて、それを自分で買って、自分の部屋で一人で好きなタイミングで聴けるようになってきた、それが1950年代からの出来事。これがさらにちっちゃくなっていくらでもアクセス可能で、個人が個人のために聴くということは、音楽の方が動く映像より早くて、1990年代には個人が他人を切断するために音楽が求められた。それまでは音楽というものは共同作業を作り出すために使われることが多かった、それが、ヘッドフォンで聴く、イヤーフォンで聴くということが起きて、いま顕著なのは他人と接点を持たないようにするために聴くという方向に使われ方がはっきりしている。相手とコミュニケーションしないために音楽を使うというような方向で、音楽が使われるようになって久しいわけです。

そのとき作品の消費のされ方は、何が誰がどのようにして使うかということに向けて変化していったし、そのことを考慮に入れると、単に作品を作りますという行為よりも、その行為がより明確になっていくと思うんです。その話をこのダンス(『牧神の午後』)を見ていて思うのですが。

ぼくは基本的に音楽を作っている人間なのですが、作ったり聴いたり書いたりしているんですが、21世紀に入ってまず音楽の使われ方は「イヤーフォンで聴く」ことが前提になっているんですね。それが音楽を取り巻く環境を変えてきている。それに対してどのように音楽を作っていったらいいのか、ということを結構シリアスに悩んでいるんです。単に音楽がある、単にダンスがあるというのじゃなくて、それがどのように聴き手だったり、見る者だったりに、どう使われているのかまで考えると、わりとタフに考えられるということがあります。

このことを前提に1912年の『牧神の午後』を見てみましょう。まずヘッドフォンはない。テレビはない。ただ映画はある。レコードはあるけれど、レコードによってではなく音楽が演奏され、舞台で流れている。いまみたいにパソコンがあって、いつでも再生ができるという環境とは随分違う。それを考えると、なんでこれがこういう平面性を押し出されていて、舞台上にこういう平面性がのっているのか、ということをもう少し詳細に考えられるのではないか。そして、いまの環境にどういうものをアップロードするとひとは見てくれるのか、ということをもう少し柔軟に考えられるのではないか。デバイスの変化自体を創造力の中に持ち込むという提案です。

個人で消費することが前提になっていると、イライラするんですね、不安になるんですね、たまにスタジアム公演の四万人の中に混ざってみたくなる。そのことのマッチポンプになってしまう状況がある。ニコ生なんかも、一人で見てイライラするので、コメントを書きたくなる。不安でしょうがないからああなるわけ。「どこまで行っても一人」という状況は耐えられないので、擬似的でもいいから、「みんなで見ています私たち」という状況がなんとなく作れると受ける。ということを、一緒に考えていきたいんですけれど、ニコ生的にみんなで見ているという気になり、さらに個別に切り離されもしながら、共有できたりとか、というような状況にこいつ(『牧神の午後』)を落とし込むにはどうしたらいいのか? どうするのが一番いいのか? このことを考えてみようと思います。

【講義は、映像分析へと進んでいきます。】